القضاء والسياسة الجزائية الحديثة

لمواكبة التحولات الحضارية والمتطلبات اليومية برزت حركة تحيين للقوانين شملت مختلف جوانب حياة الإنسان. ولم تبق المادة الجزائية بمنأى عن هذه الحركة وذلك باعتبارها إحدى وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية. فقد ركزت الحركة التشريعية في الميدان الجزائي على العوامل التي تحكم السلوك مباشرة وتضبطه، وعلى البيئة التي تقع فيهاالجريمة وتفاعل الأفراد معها.

وتسعى التوجهات الجزائية الحديثة في البلاد التونسية إلى مواكبة مثيلاتها في القانون المقارن من خلال الحرص على تحقيق موازنة بين حقوق الإنسان من جهة ومعالجة الظاهرة الإجرامية من جهة أخرى. ولم يكن ذلك الأمر ممكنا قبل الاستقلاللأن المجتمع كان مسلوب الإرادة مغلوبا على أمره إذ اعتمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية بتونس منذ احتلاها للبلاد عدة طرق بغية تحقيق أهدافها السياسية والأمنيةوالاقتصادية، وتبعا لذلك كانت بحاجة إلى سياسة عقابية حازمة تؤمن لها تنفيذ تلك الأهداف، وصدرت في ذلك الظرف المشحون عدة نصوص جزائية أبرزها المجلة الجنائية بموجب الأمر العلي المؤرخ في 09 جويلية 1913 الذي ألغى، منذ دخولها حيز التنفيذ، القوانين والأوامر والتراتيب المختلفة لمقتضياتها.

وقد لا يكون صدور المجلة أو الأوامر الزجرية الأخرى أمرا سلبيا في حد ذاته لكن المرجعية الاستعمارية التي تأصلت عليها جعلها أداة لصالح المع مرين على حساب السكان الأصليين. وكان طبيعيا أن ي نخرط المشرع التونسي منذ الاستقلال في حركة إصلاح جذرية لتركيز مقومات السيادة الوطنية، لكن تدخله في المادة الجزائية تميز ببطء النسق لتزاحم الأولويات أمام الدولة الفتية وبقاء مصالح المستعمر قائمة في البلاد إلى غايةخوض الجلاء الزراعي والعسكري، ولصعوبة التخلص من الموروث القديم وحاجة السلطة إلى انتهاج السياسة الجزائية الحازمة والصارمة لغرض الاستقرار.

غير أن تلك المعطيات لم تمنع المشرع من سن بعض القوانين الجديدة أبرزها مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 سنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 التي أرست نظام العدالة الجزائية في تونس. وقد تفاعلت السياسة الجنائية في تونس مع مثيلاتها في التشاريع المقارنة من خلال التخلي عن عديد المبادئ الزجرية الكلاسيكية”كالعقوبات المحددة” وذلك بإقرار إمكانية تحديد القاضي للعقوبة بين حد أدنى وحد أقصى وحتى النزول بالعقوبة باعتماد ظروف التخفيف، واستعمال التجنيح القضائي إلى جانب تكريس التدابير الاحترازيةوإقرار المبادئ الأساسيةللإجراءات الجزائية كعلنية الجلسات وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم وقرينة البراءة وخاصة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

لكن هذه المبادئ والضمانات التي كرسها دستور 1959 والمجلة الجنائية لسنة 1913ومجلة الإجراءات الجزائية لم تمثل إلا الحد الأدنى المطابق لأفكار المدرسة الوضعية الكلاسيكية وما آلت إليه حقوق الإنسان في جيلها الأول والثاني، في حين لم تعمر المحاولات الجريئة القرار بعض مبادئ نظرية الدفاع الاجتماعيعدا القانون المتعلق بجنوح الأحداث المؤرخ في 30 جوان 1965.

وهكذا فإن الاتجاهات الجديدة للسياسة الجنائية لم تتجذر في اختيار المشرع التونسي إلا حديثا حيث أصبحت السياسة الجزائية ضامنة للوقاية من الجريمة ومعالجة المنحرفين واستبدلت أحيانا العقوبة الجزائية بأخرى علاجية تهدف لإرجاع” المنحرف لحظيرة المجتمع كما أنها وفقت في المساكنة بين العقوبة والتدابيرالاحترازية “.

و نتيجة لتأثير الاتجاهات الحديثة التي دعت إلى تعريف السياسة الجنائية بكونها:” مجموع الحلول والأجوبة المنظمة والضابطة للسلوك الذي يتصف بكونه إجراميا وهي حلول تسند للدولة والهيئات الاجتماعية أو الإدارية وتكون جزائية أو غيرجزائية”ظهرت منذ سنة 1987 سلسلة من القوانين أمكن معها الحديث عن توجهات جزائية متكاملة المعالم في القانون التونسي تدعم الحريات الفردية وتكرس الانتقال من الوظيفة الإنتقامية إلى الوظيفة الإصلاحيةالعلاجية، ومن بين هذه القوانين نذكر خاصة:قانون تنظيم الإيقاف التحفظي و الاحتفاظ الذي تعزز بمصادقة الجمهورية التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو القاسية أو اللاإنسانية ، وكذلك إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بمقتضى قانون 27 فيفري 1987 ،وإلغاء محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية في 23/12/1987..إلخ ثم استتبع ذلك صدور زخم كبير من النصوص القانونية الزجرية بعضها يهدف إلى تنقيح نصوص سابقة لتطوير القانون الجزائي (الموضوعي و الإجرائي)، والبعض الآخرلاحتواء نماذج إجرامية مستحدثة وتدعيم العدالة الجزائية بهياكل عصرية لتحقيق الأهداف الموجودة، و كل ذلك لملائمةالتحولات الجذرية التي يعيشها المجتمع الدولي عامة والبلاد التونسية خاصة في مختلف المادين الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية..

فالقول بأن العالم أصبح قرية كونية ليس مقصور على الانتفاع بمزايا التكنولوجيات الحديثة، بل يرمي أيضا إلى الانصهار في منظومة شاملة هدفها الانفتاح على الثقافات ورصد معالم الجريمة التي كانت سباقة في انتهاج العولمة واستفادت سنوات طويلة من انغلاق القوانين الجزائية الوطنية إلى أن أصبحت ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار في العالم، وهو ما حتم التدخل التشريعي بتأسيس مفاهيم جديدة للجريمة والعقاب، كما هو الحال بالنسبة للجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة أو عبر الوطنية.

غير أن تفعيل مختلف هذه المبادرات التشريعية في المادة الجزائية يبقى رهين تدخل السلطة القضائية بوصفها الجهاز الساهر على تطبيق النصوص القانونية. وقد تطور القضاء نتيجة للتحولاتالاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية ” حتى أصبح القاضي يتدخل لفض أبسط الأموربل أصبح قاضي الحياة اليومية من الولادة إلى الموت “.

كما وفرت الدولة جميع الآليات لكي يواكب القضاء مسار التأهيل، وذلك لما يقوم به من وظائف.

فما هو دور القاضي في التوجهات الجزائية الحديثة؟

يقوم القاضي بتطبيق التوجهات الجزائية الحديثة سواء كان ذلك قبل المحاكمة (الجزءالأول) أو في مرحلة إصدار الأحكاموتنفيذها (الجزء الثاني).

الجزء الأول: الدور الموكول للقاضي قبل المحاكمة

لقد تأثر المشرع التونسي في العقدين الأخيرين بالتوجه الحديث للقانون الجزائي وذلك عن طريق تكريس ازدواجية في معالجة الظاهرة الإجرامية بتوخي منظومة مرنة للميدان التقليدي، وأخرى صارمة في الجرائم المستحدثة. ويقصد بالميدان التقليدي، الجرائم القائمة منذ فترة زمنية طويلة والمبادئ الأساسية لمعالجتها قضائيا وعرف هذا الميدان تطورا جوهريا تمثل في الحد من التجريم والعقاب بواسطة آليتين جديدتين:

- تتمثل الآليةالأولىفي توسيع نطاق الصلح في المادة الجزائية عن طريق إرساء مؤسسة جديدة على مستوى إجراءات التتبع تخول لوكيل الجمهورية التدخل لأعمال الصلح بالوساطة) الفقرةالأولى. (

- وتتمثلالآلية الثانية في تطبيق مبدأ ملاءمة التتبع بتخويل وكيل الجمهورية سلطة الاجتهاد في تقرير مآل الشكايات والإعلانات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه) الفقرةالثانية. (

الفقرة الأولى: مهام النيابة العمومية في م جال الصلح بالوساطة:

عرف مفهوم العدالة الجزائية عبر التاريخ أنظمة عديدة أولها ما كان يعرف بنظام “الاتهام الشخصي” الذي يباشره الشخص المتضرر من الجريمة وآخرها نظام “الاتهام العمومي” الذي تبنته أغلب التشاريع الحديثة وتباشره النيابة العمومية في حق المجتمع، فهي تتولى سلطة إثارة الدعوى العمومية فيما يتولى القضاء الجالس سلطة البت في الدعوى العمومية.

وما انفك مفهوم العدالة الجزائية يتطور بظهور توجهات فقهية تبحث عن بدائل للدعوى العمومية بهدف تركيز منظومة جزائية أكثر نجاعة وفاعلية، وكان الصلح من أهم الآليات المعتمدة سواء في المادة الجزائية أو المدنية لإنهاء الخصومات، كما كانت الوساطة، ولم تعتمد هذه 10 أيضا من الآليات القديمة وهي تهدف إلى الوصول لصلح ينهي النزاع الآلية في المجال الجزائي إلا حديثا ووردت لأول مرة في مجلة حماية الطفولة) الفصل. (113

وفي إطار سعي المشرع التونسي لتطوير المنظومة الجزائية جاء القانون عدد 93 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 ليقرن بين آلتي الصلح والوساطة وأضيف بموجب هذا القانون باب تاسع إلى الكتاب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان الصلح بالوساطة في المادة الجزائية وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الأطراف من التصالح بمبادرة من النيابة العمومية التي تلعب دورا هاما في إن فاذ هذه الآلية باعتبارها ذات طابع اختياري وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 335 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية من أنه:” لوكيل الجمهورية عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائية على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتكى عليه أومن المتضرر أو من محامي أحدهما…” فالنيابة العمومية غير ملزمة بإجراء الصلح بالوساطة، وبالتالي فإن تطبيقها لهذه الآلية يعد مساهمة فعالة منها في تحقيق التو جهات الجزائية الحديثة التي تهدف إلى إعادة إدماج ” المجرمين ” في المجتمع مع حفظ حق المتضرر في التعويض وهو ما تؤكده عبارات الفصل 335 مكرر من م.ا.ج التي جاء فيها أن الصلح بالوساطة في المادة الجزائية يهدف إلى:” ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكي به مع إذكاء الشعور لديه بالمسؤولية و الحفاظ على إدماجه في الحياة الاجتماعية”. ويبرز الدور الفعال ” للقضاء الواقف” من خلال إجراءات الصلح بالوساطة (المبحث 1 ) وكذلك على مستوى آثاره (المبحث 2).

المبحث الأول: على مستوى إجراءات الصلح بالوساطة:

تمثل الوساطة آلية اختيارية تعطي لوكيل الجمهورية حق عرض الصلح بالوساطة على المتضرر والمشتكى به ثم الإشراف على إبرامه وتنفيذه. ويستنتج مما ذكر أن الصلح عقد موضوعه إنهاء نزاع وتنقضي بموجبه التبعات الجزائية في حق المتهم، وهو يقع بمقتضى وساطة تتولاها جهة رسمية وهي النيابة العمومية بحكم مالها من معرفة بالقانون علاوة على حرصها على ضمان حقوق الأطراف والمجتمع في نفس الوقت. وقد حدد المشرع مجال الصلح بالوساطة وذلك بأن حصره في المخالفات وفي جملة من الجنح التي يتجاوز فيها الضرر الهيئة الاجتماعية ليشمل الحقو ق المالية أو المعنوية لأشخاص مثل جرائم الاعتداء بالعنف الشديد المجرد، والمشاركة في معركة، والقذف العلني وافتكاك حوز بالقوة،والاستيلاء على مشترك قبل القسمة، والإضرار عمدا بملكالغير.. كما أعطى المشرع لوكيل الجمهورية سلطة تقديرية في اللجوء للوساطة، اذ جاء في مداولات مجلس النواب حول القانون المذكور أن”

وكيل الجمهورية ليس ملزمابإجراء الصلح وحتى وإن تقدم به الشاكي والمشتكى به لأنه هو الذي يقيم جدوى التتبعوليس الأطراف“.

وما يمكن استنتاجه من روح القانون المذكور أن السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية تقوم على معايير شخصية وموضوعية، وإن لم يقع التنصيص عليها مباشرة:

- فمن المعايير الشخصية، يشترط بعض الفقهاء ضرورة ألا يكون المشتكى به عائدا، ويستشف ذلك من تحديد الوساطة في الجرائم البسيطة التي لا تنم عن تجذر النزعة الإجرامية في المشتكى به. كما يجب ألا يكون المشتكى به قد استفاد سابقا من إجراء الوساطة، إذ أن الهدف من الصلح بالوساطة هو القطع مع كل الأسباب التي دفعت الفاعل إلى الجريمة ومن ثمة القضاء على ظاهرة العود.

أما بالنسبة للمعيار الموضوعي، فيتمثل في مراقبة النيابة العمومية مدى انطباق القانون على الفعل المقترف، ويتم ذلك بفضل آلية التكييف كعملية ذهنية أولية تحكم المادة الجزائية وتتلخص في البحث عن التطابق بين العناصر الواقعية والمفاهيم فهي إذن الوسيلة التي يحول القاضي من خلالها القانون من التجريد إلى القانونية، الواقع والعكس. كما تعد آلية التكييف لصيقة بمبدأ الشرعية، فإذا كان الركن الشرعي للجريمة هو القانون الذي وقع خرقه من طرف الجاني، فإن رقابة التكييف تعني التثبت من حسن اختيار ” النص المرجع “. فوكيل الجمهورية يتولى من خلال عملية التكييف تحديد العناصر المكونة للجريمة ووصفها مناط فصلها وتحديد عقوبتها لتصنيفها ضمن المخالفات أو الجنح أو الجنايات، وبذلك يتمكن من تقدير إن كان الفعل، موضوع طلب الصلح، يدخل في إطار الجرائم التي يمكن إجراء الوساطة بشأنها، من عدمه.

إن النيابة العمومية هي الهيكل الموكول له تحريك ومباشرة الدعوى العمومية فهي إذن المسؤولة عن التحقق من وجود الفعل المجرم وإمكانية إسناده لفاعل. كما أن التحديد الزمني للتدخل بالوساطة يجعلها في مرحلة سابقة لإثارة الدعوى العمومية. ويترتب عن ذلك أن المتضرر أو المشتكي به لا يملك سوى حق طلب الصلح بالوساطة، أما حق عرضه فيبقى من اختصاص وكيل الجمهورية، وفي المقابل يجوز للنيابة العمومية عرض الصلح بالوساطة بصفة تلقائية على طرفي النزاع.

وإذا قرر وكيل الجمهورية عرض الصلح بالوساطة على المتضرر والمشتكى به يبادر باستدعائهما بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ. لكن لم يتعرض قانون الصلح بالوساطة إلى آجال استدعاء أطراف النزاع لديه، ليبقى الأمرموكولالاختصاص وكيل الجمهورية.

فإذا لم يحضر الطرف المستدعي يجوز إعادة استدعائه إذا تبين لوكيل الجمهورية وجود مبرر لذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف المقابل.

وتمر مرحلة الصلح بالوساطة بمرحلة تفاوض (1) لغاية الوصول إلى إتمام الصلح، وتنتهي بتنفيذه (2).

- مرحلة التفاوض

يشرف وكيل الجمهورية على إجراءات الصلح إما شخصيا أو بواسطة أحد مساعديه بحكم أن أعضاء النيابة العمومية يشكلون وحدة لا تتجزأ، غير أنه لا يجوز له أن ينيب مأموري الضابطة العدلية للإشراف على الصلح بالوساطة.

وتقوم النيابة العمومية بدور الوسيط المحايد إذ حملها القانون مراعاة حقوق الطرفين دون إتباع أسلوب الضغط على أي طرف لأن ماهية الوساطة تقوم على مبدأ الرضائية.لذلك فإن وساطة وكيل الجمهورية هي وساطة توجيهية يطرح فيها اقتراحات أو حلول (على الطرفين) يراها أكثر تلاؤما مع تطلعاتهما على ضوء نوع الجريمة وجسامتها ومخلفاتها،وهو بذلك يسهل عملية التخاطب بين المتضرر والمشتكى به الذين يوجدان في عالقة مباشرة بعيدا عن العالقة التنازعية التي تتسم بها إجراءات التقاضي أمام المحكمة. ولأن وساطة وكيل الجمهورية تهدف إلى الوصول لصلح يرضي الشاكي والمشتكى به، فإن دور هذين الأخيرين في مرحلة التفاوض يعد مهما إذ أن اقتراح أي مشروع اتفاق يصدر عن النيابة العمومية أو عن أحد الأطرافلا يصير صلحا إلا إذا وافق عليه الطرف الآخر، وهو ما يعطي للصلح صبغة تعاقدية.

- مرحلة إتمام الصّلح:

إن من مميزات الصلح الوساطة في المادة الجزائية هي اجتهاد الوسيط (النيابة العمومية) في البحث مع الطرفين عن حلول توفيقية مع استعدادهما للتنازل عن شيء من حقوقهما، لأن الصلح يقوم بطبيعته على مبدأ التنازل، وفي صورة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يضمن الصلح في محضر خاص تمسكه كتابة النيابة العمومية ويقع التنصيص فيه على بيانات محددة (حسب الفصل 335 خامسا م.ا.ج) تهم الالتزامات المحمولة على الطرفي ن بموجب الاتفاق والنتائج المتربة عنه. أيضا يحدد وكيل الجمهورية أجال لتنفيذ الالتزامات الواردة بكتب الصلح على ألا تتجاوز مدته ستة أشهر من تاريخ إمضائه، ويجوز التمديد في هذا الأجل مرة واحدة لمدة ثالثة أشهر بشرط أن تكون هناك ضرورة قصوى، يقدرها وكيل الجمهورية بمقتضى قرار معلل. ويتولى وكيل الجمهورية تلاوة محضر الصلح على الطرفين بعد تذكيرهما بمقتضيات القانون والنتائج المترتبة عن الصلح، وجزاء عدم تنفيذه، ثم يتولى إمضاء المحضر رفقة كاتبه بعد إمضاء الطرفين، وعند الاقتضاء المحامي والمترجم.

المبحث الثاني: على مستوى آثار الصلح بالوساطة:

نظرا للطبيعة الخاصة للصلح كإجراء استثنائي لفض النزاعات فقد خصه المشرع بامتياز السرعة على خالف إجراءات التقاضي العادية، وذلك من خلال منح أطراف النزاع مهلة ستة أشهر لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم (يقع التمديد فيها مرة واحدة لمدة ثالثة أشهر)وتجدر الإشارة إلى أنه على مستوى التطبيق يختصر الأطراف هذا الأجل سعيا لإنهاءالخصومة. كما تتميز إجراءات الصلح عادة بالمرونة وسهولة تنفيذ الاتفاق.

وإذا انعقد الصلح بالوساطة بين الطرفين، يقوم ممثل النيابة العمومية بإصدار قراره بالحفظ الانقراض الدعوى العمومية بموجب الصلح، وهكذا يتم إيقاف التتبعات الجزائية ضد المشتكى به. كما أن مثول الأطراف أمام وكيل الجمهورية يقلل من الانعكاسات السلبية على نفسيتهم وذلك من خلال تجنيبهم الحضور أمام المحكمة، مع تفادي طول الإجراءات العادية والمرتبطة بالضغط المتواصل على الجهاز القضائي.

كذلك تقوم النيابة العمومية عن طريق تقنية الصلح بوضع حد للنزاع وتساهم في معالجة الظاهرة الإجرامية، هذا فضال عن كون الصلح يعد من أهم بدائل العقوبة نظرا لما يحققه من نتائج إيجابية: فهو يمنح المجرم وقاية من سلبيات الحرمان من الحرية، كما يساهم في ردع المنحرف وإعادة إدماجه بإلزامه جبر الضرر الحاصل للمجني عليه. ويكون الالتزام بتفعيل آلية الصلح بالوساطة مساهمة من النيابة العمومية في تطوير النظام العقابي.

أيضا يعكس المفهوم الجديد للصلح بالوساطة خروجا عن المرجعية السائدة في التشريع التونسي، كمرجعية قانونية تقوم على الالتزام الكامل بنظرية الفصل بين السلط والتي قصرت دور القاضي في حدود النطق بالقانون بعد تنصيبه حارسا للشرعية القانونية، فبفضل التنقيح الأخير ساد اقتناع تشريعي متنامي بدور القضاء في تكريس مبادئ السياسة التشريعية الحديثة في المادة الجزائية القائمة على نبذ العقاب إعادةالإدماجوالتأهيل لمن زلت بهم القدم في ارتكاب جرائم لا تنم عن تجذر النزعة الإجرامية في نفوسهم، الأمر الذي يجعل من مؤسسة الصلح بالوساطة آلية مجدية لفض النزاع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي إطار تطوير المنظومة الجزائية وتدعيم حقوق الإنسان تم بموجب القانون عـ68ـدد لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 التوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن أن تكون محل صلح بالوساطة لتشمل جريمة مضايقة الغير المذكورة بالفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية، وجريمة ا دعاء معرفة مكان المسروق المنصوص عليها بالفصل 296 من نفس المجلة، علاوة عن جريمة السرقة المجردة التي لا تنم عن تأصل النزعة الإجرامية في المشتكى به وبشرط تفاهة المسروق وارتكاب الجريمة بدافع الاحتياج. ونظرا لمساهمة الصلح بالوساطة في الحد من الآثار السلبية المترتبة عن تنفيذ الأحكام السالبة للحرية، فإن المشرع مدعو إلى مزيد توسيع مجال تدخل النيابة العمومية وذلك عبر إضافة جرائم جديدة التي يجوز ممارسة الصلح بشأنها، وبالتالي التوسع في ممارسة مبدأ ملاءمة التتبع.

الفقرة الثانية: تقدير النيابة العمومية لملاءمة التتبع:

تتبنى الأنظمةالإجرائية المعاصرة مبدءا من مبدأين إثنين هما:

✓مبدأ شرعية التتبع

✓مبدأ ملائمة التتبع.

ويعني المبدأ الأول أن النيابة العمومية ملزمة بتحريك الدعوى إزاء كل جريمة بلغها العلم بها.

أما المقصود من المبدأ الثاني ( أي مبدأ ملاءمة التتبع) أن للنيابة العمومية صالحية الاجتهاد في تقدير وجاهة التتبع بما ” يسمح بإفلات بعض الجرائم القابلة للمساءلة و الثابتة بوجه كافي من أي إجراءات جنائية و ذلك لبواعث لا شأن لها بالقانون البحت. “

وقد اعتمد المشرع التونسي مبدأ ملاءمة التتبع إذ جاء في الفصل 30 من م.ا.ج أن وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه..

وقد اعتبرت محكمة التعقيب أنه من المبادئ المسلم بها فقها وقضاء أن للنيابة العمومية سلطة تقديرية في ملاءمة وتكييف التتبعات واختيار الوقت المناسب لتحريك الدعوى العمومية.ويخول هذا المبدأ لوكيل الجمهورية أن يكلف مأموري الضابطة العدلية بالقيام بالتداخل بين الشاكي والمشتكى به في بعض الحالات مثل صورة العنف بين الأقارب أو الجيران. وهو إجراء يخول إنهاء الخصومات بدون أن تتدخل آلة العقاب الجزائي، وكذلك يبقي هذا الإجراء على الروابط العائلية أو الإنسانية عامة. وسنتعرض في هذا الإطار إلى نطاق مبدأ ملاءمة (المبحث الأول) وإلى تطبيقاته (المبحث الثاني)

المبحث الأول: نطاق مبدأ الملاءمة:

يسمح مبدأ الملاءمة لوكيل الجمهورية بحفظ القضية رغم ثبوت الجريمة وشرعية تتبعها.إلا أن هذا المبدأ لا يمكن إعماله إلا في مرحلة تحريك الدعوى أما إذا تعهدت الجهة القضائية المختصة فإنه يكون لها وحدها صالحية البحث في الجريمة المحالة عليها. ويبدو أن المخالفات والجنح هي الإطارالملائم لتطبيق مبدأ الملاءمة وخاصة تلك التي لم يشر إليها قانون الصلح بالوساطة : إذ يمكن مثال لوكيل الجمهورية أن يتخذ قرار بحفظ تهمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ، أو بيع ما سبق بيعه، أو تعطيل حرية الشغل… إذا ما توفر لديه ما يفيد تنازل الأطراف عن حقوقهم في التتبع أو إذا ثبتت لديه عدم الفائدة من إثارة التتبع، وذلك نظرا لبساطة هذه الجرائم وطابعها المدني بحيث لا تكون هناك جدوى فعلية في تحريك الدعوى العمومية.

أما بالنسبة للجنايات فعادة ما تتضمن خطورة إجرامية يكون معها فتح بحث تحقيقي من الأولوية بمكان، بحيث يستبعد لجوء النيابة العمومية إلى حفظ جناي ة لعدم ملاءمة التتبع وذلك ضمانا لحقوق الأفراد والمجتمع. كذلك توجد حالات يكون فيها وكيل الجمهورية مقيدا في ممارسة حرية مبدأ الملاءمة و مجبرا على إثارة ا لدعوى العمومية رغم عدم اقتناعهبوجاهتها و ذلك في صورة صدور إذن بالتتبع من رئيسه في العمل (تبعا لمبدأ التبعية الإدارية)، أو في صورة قيام المتضرر بإثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية .

المبحث الثاني: تطبيق المبدأ

لم يحدد القانون المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند حفظ الجريمة لعدم ملائمة التتبع، كما أن القضاء لا يراقب قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية. لكن يمكن القول أن من واجب وكيل الجمهورية بصفته ممثلا للمجتمع أن يصون المصلحة العامة لهذا المجتمع أي أنه عليه مراعاة هذه المصلحة عند اتخاذه لقرار الحفظ. وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة المجتمع لا تتمثل بالضرورة في تتبع كل الجناة لا سيما وأن علم الجريمة قد أثبت أن التصدي للظاهرة الإجرامية لا يتطلب دائما اللجوء إلى الردع بقدر ما يتطلب العمل على إصلاح المجرم بتفريده بالتدبير المناسب لشخصيته، وإن لزم الأمر إعفائه من الخضوع لآلة العقاب الجزائي خاصة إذا كان مبتدئا.

ومن هذا المنطلق، يمكن لوكيل الجمهورية أن يعتمد في اتخاذ قرار الحفظ على عنصرين هما: الاضطرابالاجتماعي الناشئ عن الجريمة من ناحية، وشخصية الجاني من ناحية أخرى: فكل مخالفة لأحكام القوانين الجزائية تشكل إخلالا بالنظام الاجتماعي التي وضعت هذه القوانين لحمايته، إلا أن هذا الإخلال يختلف في درجته من جريمة إلى أخرى لذا يكون على النيابة العمومية أن تقدر العناصر المتعلقة بالجريمة وأثرها في النظام الاجتماعي. فبالنسبة لعناصر الجريمة تقدر النيابة العمومية جسامة الخطأ الذي ارتكبه الجاني من خلال تحديد درجة مضادة سلوكه للمجتمع: فمن يجد مثال مبلغا زهيدا من النقود ملقى على العارض ويستولي عليه يكون مرتكبا لجريمة الاستيلاء على لقطة، ورغم ذلك فإنه لا يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم نظرا لزهد المبلغ ولتوارد هذا السلوك لدى أفراد المجتمع دون أن يخطر ببال الكثيرين منهم أنه يشكل جريمة.

بالإضافة إلى ذلك يدخل في تقدير عناصر الجريمة تقدير جسامة نتائجها فإذا كانت نتيجة الجريمة موت شخص مثال فإنه لا يعقل مبدئيا حفظ القضية وإن كان القتل قد تم على وجه الخطأ، نظرا لما لحياة الإنسان من حرمة و قيمة. لكن إذا كان الضرر تافها فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أن يتجاوزه.

أما بخصوص آثار الجريمة على النظام الاجتماعي، فإن وكيل الجمهورية يمكنه أن يأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها في الجمهور: فإن كان من شان الجريمة أن تثير سخط الذين علموا بها (خاصة إذا اهتم الرأي العام بها) فإنه يكون على النيابة العمومية عدم حفظها. و إذا كان تتبع جريمة ما سيثير في أحيان أخرى رد فعل سيء من العامة (ومثال ذلك : جريمة قتل على وجه الخطأ إثر حادث مرور ارتكبها أب ضد ابنه)، ففي هذه الحالة لا يشكل تتبع الجاني أي جدوى فمقتل الابن و إحساس والده بأنه هو السبب فيه يغنيه عن أي عقاب آخر، وبالتالي يكون من الأجدر حفظ الجريمة لعدم ملائمة التتبع.

كما يمكن اعتماد شخصية الحاني في تقدير العناصر التي تعتمدها النيابة العمومية لاتخاذ قرار الحفظ أو التتبع، إذ أن خطورة الفعلة تختلف أيضا باختلاف فاعلها: فالشخص المتعود على إتيان أفعال إجرامية لا يستحق مبدئيا أن توقف التتبعات في شأنه، خالفا للمجرم المبتدئ الذي قد يكون ارتكب جريمته في بعض الظروف الخاصة ولا يعتقد أنه سيعود لارتكابها في حالة التسامح معه. بيد أن فهم شخصية الفاعل يستوجب دراستها، وهو أمر يصعب تحقيقه خاصة أمام تراكم الملفات لدى وكالة الجمهورية وهذا ما قد يجعل ممثل النيابة العمومية يكتفي بما جاء صلب محاضر البحث التي يحررها مأمور الضابطة العدلية لتكوين فكرة عن شخصية المجرم ودوافعه.

نستنتج إذن أن النيابة العمومية تلعب دورا جليا في تطبيق التوجهات الجزائية الحديثة الرامية إلى الموازنة بين حق المجموعة في الأمنوالاستقرار(من خلال التصدي للجريمة) وحق الفرد في إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع.

بدوره، يقوم قاضي التحقيق بدور مهم في إنفاذ السياسة الجنائية الحديثة من خلال حماية قرينة البراءة و عدم اللجوء إلى الإيقاف التحفظي إلا استثناءا، باعتبار أن الأصل هو الحرية.

و قد سمح القانون عـ75ـدد لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 بتدعيم الضمانات القانونية للمتهم و ذلك بمزيد إحكام تنظيم الإيقاف التحفظي و الحرص على عدم تجاوز مدته حتى في صورة إرجاع القضية لقاضي التحقيق من طرف دائرة الاتهام (الفصل 85 جديد من م.إ.ج)، و توسيع حالاتالإفراج الوجوبي بما يكفل ضمانات لذي الشبهة و يحقق الحماية اللازمة لحرية الأفراد، إلى جانب تخويل قلم التحقيق من تفكيك الملف للتعجيل بالنظر في شأن المتهمين الموقوفين و اختصار مراحل القضية بالنسبة للمتهمين المرتكبين لمخالفات أو جنح (الفصل 104 مكرر من م.إ.ج).

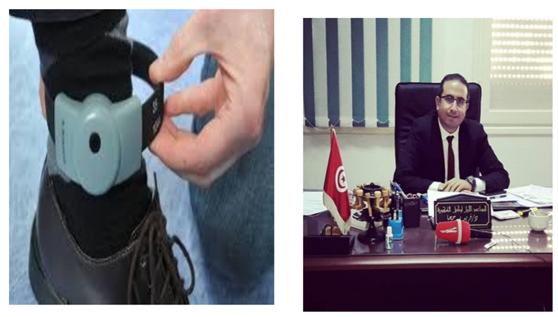

ايضا، صدر مرسوم من رئيس الحكومة) عدد 29 لسنة 2020 )مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية يخول لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه تدابير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لمدة أقصاها أشهر غير قابلة للتمديد وهو ما يترجم تبني النظريات الحديثة لعلوم الإجرام والعقاب من طرف المشرع التونسي .

الجزء الثاني: دور القضاء في مرحلة إصدار الأحكاموتنفيذها

إن المتأمل في السياسة الجزائية الحديثة للبلاد التونسية، يلاحظ بدون شك التركيز على مرحلتي التصريح بالحكم وتنفيذ العقوبة في نطاق توجه يبحث عن ترشيدإصدار الأحكام وتفريد العقوبة في طور المحاكمة ( الفقرة الأولى) و متابعة تنفيذ العقوبة بعد إصدارها (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: تطبيق التوجهات الجزائية الحديثة من طرف القاضي عند إصدار الحكم

لقد كان الألماني ” فورباخ” أول من استعمل عبارة السياسة الجنائية وعرفها آنذاك بأنها ” مجموعة الإجراءات الرادعة التي تستعملها الدولة ضد المجرمين”. سعت جل بلدان العالم ومن بينها تونس إلى خلق سياسات جزائية تقوم على حماية حقوق المتهم و تبني مفهوم للعقوبة يقوم على الإصلاح و الإدماج والتأهيل بالتقليص من عقوبة السجن ودعوة القاضي لتعويضها بعقوبة أخرى، وهو ما أدى إلى ظهور فكرة العقوبة البديلة (المبحث الأول). وزيادة على المكتسبات العامة للتشريع الجزائي الذي أخذ ببعض المبادئ الكلاسيكية مثل شرعية العقوبة (التي تعني عدم معاقبة شخص دون نص سابق الوضع) ومبدأ شخصية العقوبة ، فإن المشرع وسعيا منه لتحقيق الملاءمة بين مصلحة الجاني في صيانة كرامته ومصلحة المجتمع في الردع (في الجرائم الخطيرة) قد اتخذ تدابير عدة لعل أهمها تفريد العقاب من طرف القاضي، (المبحث الثاني).

المبحث الأول: العقوبة البديلة

أدى تطور نظرية العلوم العقابية وعلوم الإجرام إلى تطور منظومة القانون الجزائي وخاصة ما يهم تعريف العقوبة وتحديد أهدافها. فالعقوبة لم يعد ينظر إليها كجزاء على اقتراف الفعل الإجرامي هدفه إلحاق الألم بالمجرم جسديا ونفسيا مقابل الألم الذي سببه للمجتمع وذلك من خلال إلغاء وجوده نهائيا (الإعدام) أو إخفاء وجوده عن المجتمع نهائيا أو مؤقتا ( السجن) للحيلولة دون تكرر الفعل الإجرامي منه، بل صارت العقوبة في المنظورالجديد بمثابة إلزام للمخالف بتعويض الأضرار التي تسبب فيها للمجتمع، مع الحرص على إبقائه ضمن محيطه وعدم عزله أو إقصائه منه .

وفي هذا الإطار ظهرت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وهي فكرة إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل مجاني يحقق نفعا عاما و ذلك لفائدة ذات معنوية خاضعة للقانون العام أو جمعية مرخص لها في ذلك، كما عرفها الفقيه فرنسوا ستايشال.François staechele

ومن أهداف عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تحقيق ملامح سياسية عقابية تهدف إلى ” أنسنة العقوبة”، وتشريك المتهم في اختيار العقوبة المناسبة له عند عرض الأمر عليه، والتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وبالتالي التخفيف من أعباء الخزينة العامة، فضلا عن الحفاظ على تواجد المحكوم عليه ضمن محيطه الأسري والمهني والاجتماعي.

وقد أدخلت هذه العقوبة البديلة في القانون التونسي بموجب القانون ين عدد 89 و 90 لسنة 1999 المؤرخين في 02 أوت 1999 المنقحين بموجب القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 و الذي أعطى الصالحية للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام أن تستبدل الحكم (بتلك العقوبة) بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك لمدة لا تتجاوز 300 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن، على أن يحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات و في بعض الجنح التي ذكرها الفصل 15 مكرر (جديد) من المجلة الجزائية على وجه الحصر. ويستنتج من ذلك أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة تبقى اختيارية، ورهينة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي بحسب المعطيات المتوفرة لديه في ملف القضية المعروضة عليه. وقد سعت المحاكم التونسية إلى تطبيق العقوبات البديلة في عديد المناسبات وهو ما أدى إلى تفعيلها وبالتالي إنفاذ السياسة التشريعية الحديثة.

ويمثل إقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بداية تحول نحو استنباط أنماط جديدة من العقوبات بالقدر الذي يوسع دائرة اختيار القاضي و يفتح مجال التنوع في طرق التصرف في العقوبة من منظور إرساء موازنة جديدة بين الحق الخاص (حق الحرية بالنسبة للمتهم) والحق العام (حق الدولة في التعويض)، كما أن المحاكم مدعوة إلى مزيد تطبيق هذه العقوبة: إذ تشير إحصائية وزارة العدل وحقوق الإنسان لسنة 2002 أنه تم التصريح من طرف المحاكم التونسية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حيال 24 متهم فقط ، وهو عدد ضئيل مقارنة بحجم القضايا الجزائية.

ولعل الشروط التي كان يفرضها المشرع بالنسبة للحكم بالعقوبات البديلة، هو ما يفسر قلة تطبيق هذه العقوبات اذ أن اشتراط المشرع حضور المتهم بجلسة التصريح بالحكم وتعبيره عن ندمه قد لا يتحقق دائما باعتبار أن جل المحاكم تصرح بالأحكام إثر الجلسة وهو ما يجعل عرض العقوبة البديلة على المحكوم عليه ثم التصريح بعقاب سالب للحرية واستبداله بعقوبة العمل لفائدة المصلحة بحضور المتهم أمرا لا يتوفر دائما في التطبيق.

كما أن شرط عدم العود (بالنسبة للمتهم) لا يمكن استيفاؤه في جميع القضايا بالنظر الى عدم إضافة بطاقة السوابق في عديد الحالات. كذلك فإن وضع أجل 18 شهرا لتنفيذ العقوبة البديلة يمكن تجاوزه أحيانا إذا ما تم الطعن في الحكم الابتدائي.

علاوة على ذلك فإن عدم توفر نسيج جمعياتي يغطي تراب الجمهورية فضال عن التوجه نحن الخوصصة يضيق من تطبيق عقوبة العمل داخل المؤسسات العمومية.

لأجل ذلك تضمن القانون عـ68ـدد لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 بعض المرونة من أجل تطوير عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك من خلال التخلي عن الشرط المتعلق بتعبير المتهم عن ندمه والاكتفاء بضرورة إعلام المحكمة المتهم بحقه في رفض عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في أي مرحلة من مراحل، كما تمت إضافة جرائم جديدة يمكن في إطارها اعتماد هذه العقوبة البديلة، علاوة عن الترفيع في مدة السجن المحكوم بها والقابلة للتعويض بالعمل للمصلحة العامة و ذلك من ستة أشهر إلى سنةكاملة، و إعفاء المحكوم عليه بهذه العقوبة البديلة من التنصيص عنها ببطاقة السوابق العدلية تيسيرا لإدماج المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية و السياسية.

و في إطار إرساء سياسة جزائية حديثة تبحث عن إصلاح السلوك الإجرامي دون إغفاللحقوق المتضرر تم بموجب القانون عـ 68ـدد لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 إقرار عقوبة التعويض الجزائي باعتبارها عقوبة بديلة للسجن، و هي عقوبة عرفها المشرع في الفصل 15 رابعا جديد من المجلة الجزائية بأنها تهدف إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي و مباشر من الجريمة أي الحكم بإلزام المتهم بدفع مبلغ مالي تقدره المحكمة لفائدة المتضرر من الجريمة و يتراوح هذا المبلغ بين 20 دينار و 5000 دينار، و لو تعدد المتضررون من الجريمة، و دون أن تحول هذه العقوبة عن التعويض المدني (الغرامات)

و حرصــا علــى التوفيــق بــين مصــلحة المــتهم و مصــلحة المجتمــع تــم اســتثناء الجــرائم التــي تتجــاوز فيهــا مــدة العقوبــة ســتة أشــهر و كــذلك الجــرائم التــي تكتســي بطبيعتهــا خطــورة عــن المجتمــع (مثــل الارتشاء و الجــرائم المرتكبــة ضــد القصــر و جــرائم الشـيك بـدون رصـيد…) مـن نطـاق عقوبـة التعـويض الجزائـي.

و يترتــبعــن تنفيــذ عقوبــة التعــويض الجزائــيفــي الأجل المــذكور بالفصــل 15 رابعــا جديــد مــن المجلــة الجزائيــة إيقــاف تنفيــذ عقوبــة الســجن المحكــوم بهــا، و لا تــدرج الأحكام الصــادرة بهــذه العقوبــة البديلــة ضــمن بطاقــة الســوابق العدليــة للمحكــوم عليه.

أخيــرا، تمــت المصــادقة علــى مرســوم يتعلــق باعتمــاد الســوار الإلكتروني كعقوبــة بديلــة عـــن الســـجن(المرســـوم عـــدد 29 لســـنة 2020المـــؤرخ فـــي 10 جـــوان 2020 المتعلـــق بنظــام المراقبــة الإلكترونية فــي المــادة الجزائيــة) وذلــك عنــدما تكــون العقوبــة الســجنية المحكــوم بهــا أقــل مــن ســنة. ويتطلــب الأمر مراعــاة عديــد الجوانــب والشــروط: منهــا عــدم وجــود أي مــانع صــحي لوضــع الســوار الإلكتروني و أن لا يكــون المــتهم عائــدا، وأن يثبــت للمحكمــة مــن خلال ظــروف الفعــل الــذي وقــع مــن أجلــه التتبــع جــدوى هــذهالعقوبــة للحفــاظ علــى إدمــاج المــتهم فــي الحيــاة الاجتماعية (الفصــل 15مكــرر فقــرة أولى جديدة من المجلة الجزائية )

ينـدرج هـذا التنقـيح فـي إطـار الحـرص علـى تخطـي عـدد مـن الإشكاليات والصــعوبات التــي تعرفهــا المنظومــة الســجنية وخاصــة مــا اتصــل منهــا بمشــكل الاكتظاظ وارتفــاع عــدد الموقــوفين. ويتضــمن المرســوم إقــرار آليــة تســاهم فــي معالجــة مــواطن الإخلال الواقــع تشخيصــها فــي المنظومــة الجزائيــة المعتمــدة حاليــا والمتســببة فــي الاكتظاظ الســـائد بالمؤسســـات الســـجنية وتتمثـــل أساســـا فـــي نظـــام مراقبـــة الكترونيـــة يقتضـــي اســتخدام ” ســوار الكترونــي ” يثبــت علــى مســتوى المعصــم أو الكاحــل يتصــل مباشــرة بجهــاز آخــر مركــزي يوجــد لــدى الســلطة المكلفــة بالمراقبــة يعمــل علــى رصــد وتتبــع حركـــات المـــتهم أو المحكـــوم عليـــه عـــن بعـــد للتأكـــد مـــن مـــدى احترامـــه للشـــروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

يمثــل نظــام المراقبــة الإلكترونية أحــد الأساليب الحديثــة لكيفيــة تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة خــارج الســجن واعتبارهــا عقوبــة بديلــة، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة المــتهم فــي خصــوص بعــض الجــرائم الخطيــرة التــي لا تــنم عــن تجــذر النزعــة الإجرامية لــدى مرتكبهــا (مثــل : الاعتداء بــالعنف أو المشاركة فــي معركــة أو مخالفة قــــانون الطرقــــات وبعــــض الجــــرائم الرياضــــية والبيئيــــة والتجاريــــة والاجتماعية …)، ســيما وقــد أثبتــت الدراســات أن ظــاهرة اكتظــاظ الســجون تســاهم فــي تغذيــة الجريمــة نتيجــة للاختلاط المســتمر بــين المحكــومين والموقــوفين فــي قضــايا إجرامية مختلفة.

و قـد نــص المرســوم علــى ضــرورة إعلام المحكمـة للمــتهم بحقــه فــي رفــض اســتبدال عقوبــة الســجن بعقوبــة المراقبــة الإلكترونية وتســجيل جوابــه. وفــي صــورة الــرفض تقضــي المحكمــة بالعقوبــات المســتوجبة الأخرى. والحكــم القاضــي بتغييــر عقوبــة الســجن بالمراقبــة الإلكترونية يحــال فــورا علــى قاضــي تنفيــذ العقوبــات التــابع لــه مقــر إقامــة المحكــوم عليــه أو التــابع للمحكمــة الابتدائية الصــادر بــدائرتها الحكــم إذا لــم يكــنللمحكــوم عليــه مقــر إقامــة بــالبلاد التونســية، والــذي يبــادر باتخــاذ الإجراءاتاللازمة لانطـــلاق تنفيـــذ عقوبـــة المراقبـــة الإلكترونية)الفصـــل15 ثالثـــا جديـــد مـــن المجلـــة الجزائية(.

لكــن إذا ت بــين مــن أعمــال المراقبــة الإلكترونية أن المحكــوم عليــه تعمــد مخالفــة إحــدى الالتزامات المحمولــة عليــه أو الفــرار أو الــتخلص أو محاولــة الــتخلص بــأي وســيلة كانــت مــن المعــدات والأدوات المســتعملة فــي المراقبــة الإلكترونية، يتــولى قاضــي تنفيــذ العقوبـــات علـــى ضـــوء التقريـــر الكتـــابي المحـــرر فـــي الغـــرض مـــن طـــرف مكتـــب المصــاحبة المخــتص أو قاضــي تنفيــذ العقوبــات الواقــع بدائرتــه مقــر إقامــة المحكــوم عليــه أو الجهــات المخــول لهــا معاينــة الجــرائم طبــق التشــريع الجــاري بــه العمــل، تحريـر تقريـر يحـال فـورا علـى النيابـة العموميـة .وفـي هـذه الحالـة يـتم احتسـاب المـدة الواجــب اســتكمالها ومواصــلة التنفيــذ باعتمــاد عقوبــة الســجن المحكــوم بهــا بعــد طــرح المـدة المقضـاة بنظـام المراقبـة الإلكترونية .لا يحـول ذلـك دون تتبـع المحكـوم عليـه مـن أجـــل جريمـــة الفصـــل 147 مـــن المجلـــة الجزائيـــة (الفصـــل 336 خامســـا مـــن مجلـــة الإجراءات الجزائية).

ان إرادة المشــرع فــي مواكبــة التحولات الدوليــة فــي المــادة الجزائيــة لا تتحقــق إلا إذا توفرت قناعة لدى القضاء لتطبيقها وكذلك الأمر بالنسبة لتفريد العقوبة.

المبحث الثاني: تفريد العقوبة

لئن كان مبدأ المساواة في العقاب من المبادئ الكلاسيكية التي أخذت بها جل التشاريع، فإن هذا المبدأ لا يتعارض مع ضرورة ملائمة العقاب للجريمة وشخصية الجاني، وهو المبدأ المتعارف عليه “بتفريد العقاب”. وقد ترك القانون التونسي للقاضي حرية تكييفالعقاب وملاءمته مع كل واقعة معروضة عليه، حسب شخصية كل متهم، وظروف كل جريمة ووقعها على المجتمع قاطعا بذلك مع نظام العقوبات الثابتة الذي لا يسمح للقاضي بمراعاة ظروف المتهمين فجاءت مقتضيات الفصل53 م.ج ناصة على أنه :” إذا اقتضت أحوال الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب و كان القانون غير مانع من ذلك فالمجلس مع بيان تلك الأحوال بحكمه أن يحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني وحتى بتعويض السجن بالخطية و إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني”، وهو ما يسهل على القاضي مراعاة ظروف كل جريمة وشخصية مقترفها وإن كان عائدا أو مبتدئا ألجل تقدير العقوبة الملائمة تناغما مع النظريات الحديثة للجريمة والعقاب.

وهذه الملاءمة كرسها المشرع أيضا في مجلة حماية الطفل و التي تضمنت عديد مظاهر تكييف العقاب حسب وضعية الجاني، باعتباره طفلا، وذلك بتفريد الجزاء حسب سنه قصد الأخذ بيده وإصلاحه:مثل إمكانية تجنيح كل الجنايات المرتكبة من طرف الأطفال(ما عدى جرائم القتل)، واللجوء إلى تدابير الإصلاح مبدئيا. يضاف إلى ذلك دور القاضي في ضمان قرينة البراءة و توفير ضمانات المحاكمة العادلة (احترام حقوق الدفاع، حق التقاضي على درجتين، العلنية…إلخ).

وهكذا يتضح لنا الدور المهم للقاضي بوصفه الضامن لاحترام حقوق الإنسان والمكرس لأنسنة العقوبات، فضلا عن سعيه عند إصدار الأحكام لتحقيق التوازن بين الدور الزجري و الدور الإصلاحي للعقاب وصولا إلى مكافحة الجريمة و توطيد أركان المجتمع الآمن.

<= فما هو دور القاضي أثناء تنفيذ العقوبة؟

الفقرة الثانية: تحقيق التوجهات الحديثة من خلل مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات

في إطار تعزيز ثوابت السياسة الجزائية القائمة على تكريس حقوق الإنسان في مختلف أبعادها، و من ضمنها أنسنة نظام العقوبات والحرص على إعادة إدماج المحكوم عليهم في حضيرة المجتمع وحماية الذات البشرية للسجين وكرامته، صدر القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض الفصول من م.إ.ج لإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات. وتنطلق مهمة قاضي تنفيذ العقوبات بعد التصريح بالحكم وتنفيذه من طرف النيابة العمومية. ولعل توق علم الإجرام إلى محاولة فهم الجاني وإعادته إلى حضيرة المجتمع هو ما يجعل قاضي تنفيذ العقوبات يركز من خلال وظائفه على حماية الحريات الفردية وضمان السلم الاجتماعية وذلك ما يحكم عالقة قاضي تنفيذ العقوبات بالسجين.

فمن خلال أحكام القانون عدد 77 المذكور أوكلت لقاضي تنفيذ العقوبات عديد المهام ، من أبرزها:

✓مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على السجين

✓زيارة السجن

✓مقابلة المساجين

✓منح التراخيص بالخروج في حالات المرض الشديد أو الوفاة

✓منح السراح الشرطي

✓إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهن

✓تكليف الإدارة السجنية بالقيام ببعض أعمال الرعاية الاجتماعية للسجين

✓تلقي تقرير طبيب السجين بخصوص الحالة الصحية للسجناء

✓الاطلاع على تقرير النشاط الاجتماعي للمؤسسة السجنية

✓متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

ويتضح من خلال مختلف هذه الوظائف أن الصالحيات الموكولة لقاضي تنفيذ العقوبات تسمح له بمراقبة تنفيذ السجين للعقوبة سعيا إلى إصلاح المجرم وتأهيله وإدماجه وبالتالي تجسيم أحدث نظريات علوم الإجرام.

أيضا وبمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم (إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية ) متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة (الفصل336 رابعا م.ا.ج).

إلا أن المشرع مدعو إلى مزيد تدعيم صالحيات قاضي تنفيذ العقوبات بتخويله منح السراح الشرطي في جميع الجنح بقطع النظر عن العقوبة المحكوم بها، وجعل قراراته نافذة بغض النظر عن استئناف النيابة العمومية حتى تكون مهامه أكثر جدوى.

وهكذا يتضح لنا الدور البارز للقاضي في تطبيق التوجهات الجزائية الحديثة والعمل على إنجاحها هذا الدور الذي يبتدئ منذ النظر في الجريمة وتسليط العقاب البديل وصولا إلى مرحلة تنفيذ الجزاء وذلك في إطار السعي الدؤوب لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وتطبيقا لمقتضيات الدستور الذي نص في فصله 115 على ممارسة” قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون”.

د. فريد بن جحا

م/ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير ومدّرس بكلية الحقوق بسوسة